Entrevista a Fabio Luis Barbosa dos Santos

Por Igor Peres

Publicado na Tinta Limón

Em seu primeiro livro, Além do PT: a crise da esquerda brasileira em perspectiva latino-americana (Elefante, 2017), você argumenta que, para pensar o Partido dos Trabalhadores (PT), ele deve ser enquadrado em uma história dos impasses das propostas reformistas na América Latina. Você poderia aprofundar um pouco essa ideia?

É necessário enquadrar a formação e o desenvolvimento do PT em um contexto histórico mais amplo e dizer que o PT incorporou uma força e uma intenção política mais ampla. Qual foi a sua aposta? O que se conhece como projeto democrático popular, que inclui uma tática, um método, um caminho político conhecido como “teoria da pinça”: de um lado está a pressão dos movimentos populares na rua e do outro o Partido ocupando espaços políticos por meio de eleições. Dessa forma, produz-se um movimento, uma pressão popular, que leva a reformas democráticas e, em seu limite máximo, ao socialismo. De onde vem essa aposta?

Devemos lembrar que o PT foi formado no final dos anos 1970, início dos anos 1980, em um contexto de derrota do movimento guerrilheiro, tanto no Brasil quanto em outras partes da América do Sul, e a ascensão do eurocomunismo na Europa. É um compromisso com uma rota que combina a pressão dos movimentos sociais dentro da ordem com a disputa política institucional. Quero enfatizar que esse é um compromisso muito mais amplo do que o PT: o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), as comunidades eclesiais de base, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) fazem parte desse campo popular mais amplo que encontra no PT seu instrumento político por excelência e encarnam essa aposta. A trajetória histórica do PT entre os anos 1980 e o presente é uma espécie de prova viva dos limites dessa estratégia.

Em termos teóricos, isso já foi afirmado com muita clareza por Florestan Fernandes (1920-1995), talvez o mais importante sociólogo do Brasil, que, analisando e interpretando o golpe militar de 1964, concluiu que se tratava de uma revolução burguesa brasileira. Sem entrar em detalhes, pois daria para toda uma aula, a ideia é que o projeto dessa burguesia se consolide como uma contrarrevolução permanente. Assim, o espaço para reforma dentro da ordem se estreita brutalmente. Não é uma questão moral: a forma como os privilégios internos são articulados com relação ao capital externo produz um padrão de luta de classes que não dá margem a reformas. É uma burguesia que se assume como antipopular, antidemocrática e antinacional. Assim, os governos petistas, especialmente o primeiro de Lula, vão recuperar a ideia de desenvolvimento nacional, formando uma espécie de nova encarnação daquela burguesia, que é conhecida como “campeã nacional” e cuja orientação é neodesenvolvimentista. É um pouco como a ideia de “capitalismo a sério” na Argentina. A reencarnação de uma aposta que nasceu naquele contexto específico – a expansão capitalista do pós-guerra – que teoricamente já tinha uma elaboração indicando os limites concretos (sociais, econômicos etc.) dessa aposta, mas o PT é a prova prática desses limites.

No nível interno, você caracteriza os governos Lula como uma forma de regular os conflitos sociais, com base em concessões específicas e sustentado por um modo de acumulação financeirizado. Ao mesmo tempo, com base nesse funcionamento interno do PT, você reflete sobre sua implantação na região. Como essa configuração interna se articula com o projeto externo, regional?

A ideia do modelo lulista de regulação do conflito social, que é uma ideia do sociólogo e colega Ruy Braga, é uma articulação entre melhorias discretas para os mais pobres – como aumento do salário mínimo e políticas de transferência de renda condicionada, como foi o programa Bolsa Família – e a continuidade dos negócios como de costume (business as usual). E o negócio usual no Brasil, desde as décadas de 1980 e 1990, é o extrativismo e a financeirização. Esse modelo se desenvolve no contexto regional do boom das commodities, que permite o ganha-ganha em que se ancora a pax lulista. Isso começa a desmoronar em junho de 2013, com a conjunção de uma crise econômica, política e social. Por isso acho que a chave mais adequada para entender o processo de impeachment de Dilma Roussef é o esgotamento desse modo de regulação do conflito social.

Por outro lado, há o projeto regional. A ideia de um neodesenvolvimentismo está ancorada em uma integração regional da América do Sul — não como equipe, mas como projeção da liderança do Brasil. Isso explica por que Brasil e Argentina (com Kirchner e Cristina Fernández) apoiaram a constituição da Unasul, em vez de aderir à Alba, proposta por Venezuela e Cuba. E qual é a ideia brasileira? A ampliação dos negócios com empresas conhecidas como “campeãs nacionais”, que são efetivamente exploradoras de recursos primários, de carnes a hidrocarbonetos, como a Petrobras, ou construtoras. Há uma expansão desses negócios na região. E como é essa política?

Em primeiro lugar, por meio de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). E, em segundo lugar, da diplomacia do Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Há uma política de expansão muito ativa com a ideia de projetar a influência econômica brasileira. E isso foi um pilar para a projeção política internacional. Em outras palavras, a liderança brasileira na região transforma o Brasil em um player global. Desse ponto de vista, a política venezuelana é vista como uma competição, além das aparências ou da simpatia pessoal entre Chávez e Lula. Por isso o Brasil não quis fazer parte, por exemplo, da Telesur, e não apoiou nenhuma iniciativa venezuelana naquele período.

Tanto interna quanto externamente, essa estratégia teve sucesso no início, até que estourou a crise de 2013 com seus três componentes: econômico, político e social. O componente social é a revolta de junho de 2013, que, a meu ver, como já disse, expressa o esgotamento do modo lulista de regulação do conflito social. O componente político são as denúncias de corrupção, retratadas como espetáculo midiático, transformando juízes em popstars. Ao mesmo tempo, a crise econômica eclodiu em 2014 e no final do ano começou uma recessão que continuou em 2015, 2016. A conjunção entre os três elementos expressa o esgotamento do modelo lulista e é em resposta a esse esgotamento que as classes dominantes brasileiras mudam de estratégia. Com o colapso desse projeto, a dimensão da integração regional também é jogada por terra. Isso fica mais evidente no caso peruano, com os escândalos de corrupção da Odebrecht, com tantos presidentes envolvidos e até presos. Essa arquitetura que ligava negócios e projeção política ruiu e derrubou a Odebrecht, mas também a Unasul.

Sobre junho de 2013, há uma interpretação que circulou em muitos espaços acadêmicos e que você discute. Essa interpretação sustenta que se tratou de uma luta intraclasse, onde uma certa classe média com comportamento ressentido teria se incomodado com a ascensão daqueles que até então ocupavam os segmentos mais baixos da pirâmide social. Você propõe outra interpretação, e até diferencia junho de 2013 de suas derivas em 2015 e 2016.

A resposta requer uma estrutura mais ampla. Minha interpretação retrospectiva é que naquele momento, mais do que o esgotamento do PT, assistíamos ao esgotamento do que chamamos de Nova República. É o período político que se instaurou após a ditadura e que tem como referência fundamental a Constituição Cidadã de 1988. Naquele momento, havia um horizonte de esperança e expectativa de inclusão e integração da população a uma cidadania salarial: direitos sociais, por um lado; emprego estável, do outro. Mas então veio o neoliberalismo e uma primeira frustração. O partido que se identificou com essa agenda, o PSDB, com Fernando Henrique Cardoso como figura mais conhecida, se esgotou de tal forma que não ganhou mais nenhuma eleição presidencial. Depois vêm os governos do PT com a esperança de retomar esse horizonte cidadão. Parece-me então que junho de 2013 é uma frustração em relação a essa expectativa de inclusão.

O esgotamento do PT no poder é, ao mesmo tempo, o esgotamento da esperança na Nova República. Isso nos ajuda a entender os rumos da política brasileira após esse contexto. Vejamos: os tucanos conspiraram para tirar Dilma e logo depois, quando já era tarde demais, demonstraram certo arrependimento. Com a saída do PT da cadeira presidencial, o que afunda é a Nova República, que se identifica com os dois partidos. Assim como os partidos Democrata e Republicano nos Estados Unidos, PT e PSDB são opostos, mas não contrários. Isso ajuda a entender por que, para as eleições de outubro de 2022, Lula constrói a fórmula com Geraldo Alckmin, uma das figuras históricas mais importantes dos tucanos com passado de oposição a Lula (embora Alckmin seja atualmente filiado ao PSB). Agora eles estão juntos em uma tentativa impossível de ressuscitar a Nova República e os partidos que a lideraram. Daí o messianismo que caracteriza a candidatura de Lula.

As interpretações que você mencionou, que traçavam uma suposta continuidade entre 2013 e os protestos contra Dilma, não se sustentam; as investigações de campo mostram o contrário. Os perfis das pessoas que protestaram, em um caso e no outro, foram totalmente diferentes. Há uma narrativa de que houve uma ascensão social, que se formou uma nova classe média e que depois houve uma espécie de ingratidão quando ela não pôde continuar ascendendo. É a mesma narrativa à qual García Linera recorreu para interpretar a situação na Bolívia em 2019. O progressismo na América do Sul compartilha muitas estratégias narrativas nas quais o papel dos Estados Unidos nessas crises é supervalorizado. É uma maneira de sair do gancho, de colocá-lo na classe média. É também uma forma de polarizar para produzir mobilização. Mas é uma mobilização que convoca sentimentos, ou instintos, e é inimiga do pensamento crítico. E aqui há um ponto de contato óbvio – e é uma das razões pelas quais afirmamos que o lulismo é oposto, mas não contrário ao bolsonarismo.

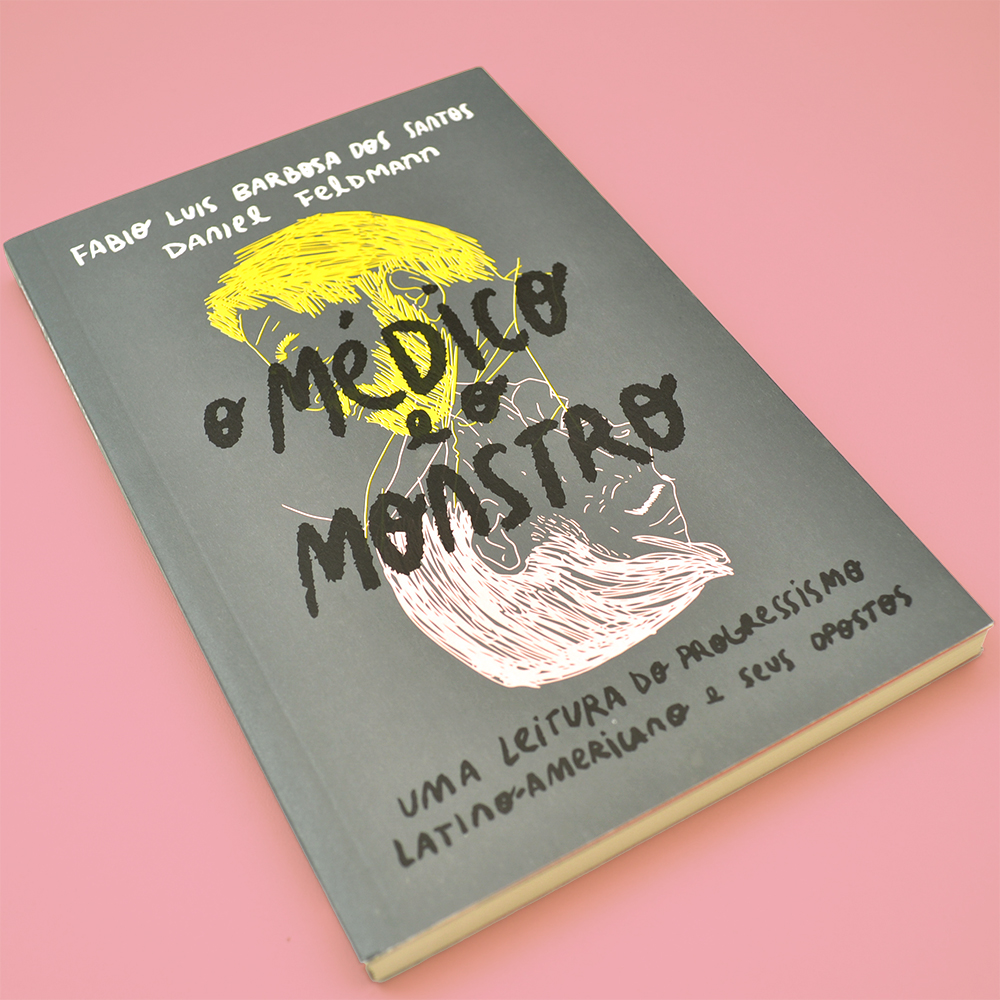

No que diz respeito ao esgotamento da Nova República, essa ideia poderia ser estendida para atingir o horizonte civilizatório, ou seja, um achatamento do horizonte de expectativas; o que, por sua vez, impacta a maneira como o progressismo latino-americano pensa para trás e para frente. Neste mesmo livro, O médico e o monstro, Daniel Feldmann e você trabalham com a ideia de buying time de Wolfgang Streeck: o capitalismo entra em uma fase depressiva na qual não tem nada a oferecer além de receitas de ajuste e opções eleitorais neofascistas. Você usa essa ideia também para caracterizar os limites do progressismo em termos de imaginação política. Especificamente, você está trabalhando uma ideia de contenção aceleracionista. Você poderia explicá-la?

Se olharmos a onda progressista em um quadro mais amplo, pensando na crise estrutural do capital a partir da década de 1970; se entendermos que a ideia de cidadania salarial com estabilidade no emprego e direitos sociais está se desgastando em todo o mundo e o neoliberalismo a acelera, podemos entender o progressismo latino-americano e o PT como o capítulo brasileiro da tentativa de conter a crise. O drama é que as políticas e dispositivos para conter a crise também aceleram essa mesma crise. Isso tem a ver com uma forma social e não com as intenções de seus dirigentes. Dou três exemplos do Brasil para ver se consigo ilustrar a ideia.

A primeira é quando Lula vence as eleições de 2002 e convoca para presidente do Banco Central um deputado tucano, do partido da oposição, que havia sido presidente mundial do Bank Boston. Ele renuncia à sua bancada de suplente e vai presidir o Banco Central pelos oito anos seguintes. Por quê? Porque havia uma ameaça de fuga de capitais. Em outras palavras, uma concessão baseada na garantia de que a agenda de austeridade indicada pela ortodoxia financeira seria respeitada. Essa figura, Henrique Meirelles, acabou sendo o ministro da Economia de Michel Temer e então candidato à presidência pelo partido do ex-presidente golpista, o MDB. Qual é o ponto? Meirelles entra no governo para conter uma ameaça de crise, mas em um segundo momento a estratégia de contenção empoderou um agente crucial na aceleração da crise.

Um segundo exemplo, que deve ser pensado em termos políticos, é a entrada do próprio Michel Temer no governo petista. Como isso aconteceu? Em 2005 houve um escândalo de corrupção muito importante conhecido como mensalão, porque foram feitos pagamentos mensais a diferentes deputados para apoiar o governo. Como o PT reagiu à crise? Ampliando o espaço político de apoio ao governo para o então PMDB, partido de Temer, partido de direita que se apresenta como centro, partido sem ideologia, mas com muita capilaridade nos territórios, com muitos votos. Com o apoio do PMDB, o PT consolidou a estabilidade política. Em troca disso, Temer acaba sendo duas vezes vice-presidente. Mais uma vez: para conter a crise política, a resposta, a estratégia, acaba fortalecendo os atores sociais e as forças políticas que em outro momento serão fundamentais para acelerar a crise.

Por fim, poderíamos fazer esse mesmo raciocínio para pensar o fortalecimento do poder político dos militares durante o governo petista. Em 2004, o PT envia soldados ao Haiti para comandar a intervenção internacional da ONU. Ao retornarem, empoderados, tornaram-se um ator político fundamental e ocupam cargos-chave no governo Bolsonaro.

E os exemplos poderiam continuar, podemos pensar em construtoras ou igrejas evangélicas, a estrutura é sempre a mesma. Daí a ideia de que a contenção acaba provocando ou fortalecendo os agentes de aceleração. Desse ponto de vista, o processo de impeachment aberto pelo Senado em 2016 contra Dilma Rousseff e sua destituição não devem ser entendidos como um giro de 180 graus, como uma mudança na direção oposta – algo parecido ao papel de Pinochet no golpe de Estado de 1973 no Chile. Não tem nada a ver. Para melhor entendê-lo, poderíamos usar a imagem de uma metástase: todos esses interesses, forças, atores corrosivos, mas que pareciam satisfeitos com a política do PT, em um segundo momento avançam incontrolavelmente pelo tecido social. Nesse sentido falo de uma contenção que depois se acelera. Existem outros exemplos na América Latina, mas o caso brasileiro é muito claro.

É interessante como você argumenta que o que parece novo com Jair Bolsonaro já estava contido no processo anterior. Mas, então, qual seria a diferença específica entre o bolsonarismo e os governos Lula? É feito de material próprio ou tudo o que desdobra se refere aos governos petistas?

Façamos um esclarecimento: é evidente que PT e bolsonarismo não são a mesma coisa. Se a política do PT é de contenção, a do bolsonarismo é de aceleração. Mas o problema é que a contenção não impede a aceleração, apesar de sua intenção, o que é importante. Não é uma crítica moral ao PT: estamos falando de processos históricos que estão além das vontades ou interesses dos agentes individuais. Assim como a contenção não impede a aceleração e acaba por causá-la, a aceleração também exigirá a contenção, que é outra ideia que desenvolvemos no livro. O PT está administrando a crise, enquanto o bolsonarismo governa pela crise: há uma diferença importante. Como exemplo podemos pensar na atuação de cada força no contexto de uma pandemia. O que o PT faria? Uma importante tentativa de salvar vidas, respeitando a austeridade fiscal. Como combinar isso de forma mais inteligente, com tecnologias sociais e econômicas? Os petistas são muito competentes nisso, tanto que exportaram suas políticas para muitas partes da América Latina. Mas são tecnologias para administrar uma situação cujas causas estruturais não são contestadas. A ideia do PT a princípio é muito sensata. Num país grande e desigual como o Brasil, a ideia é que muito pode ser feito sem enfrentar lutas estruturais. Em teoria, funciona, mas Florestan Fernandes está aí para explicar por que é inviável.

Em vez disso, o bolsonarismo é aceleração e na pandemia governa aproveitando a crise. Mas, qual é o ponto em comum do bolsonarismo com outras formas de política de ódio no mundo? Muito se fala sobre os votos da extrema direita, da classe média que saiu às ruas, conteúdos que foram reprimidos e saíram como monstros. Mas devemos lembrar que muitos votaram em Bolsonaro não porque ele é fascista, mas porque o percebem como um antissistema. Alguém que vive dizendo que quer fechar o Congresso, que é contra a Globo. Historicamente são bandeiras ou ideias de esquerda. Por que destaco esse aspecto? Mostrar que o que está afundando novamente é a esperança da Nova República. Não são apenas os fascistas ou a nova direita. Isso também explica por que uma porcentagem significativa dos eleitores de Lula votou posteriormente em Bolsonaro.

A última e fundamental questão seria o que fazemos com a sociedade que se apresenta diante de nossos olhos nos últimos anos no Brasil; uma sociedade onde o que prevalece é um tecido emocional negativo, violento, agressivo, com laços que se baseiam mais no medo e na raiva do que na solidariedade. Como pensamos uma política a partir daí? Acrescento mais uma coisa: o bolsonarismo também mostrou que temos uma dívida com nosso passado colonial e escravocrata que não foi paga.

Três comentários: primeiro, o bolsonarismo também nos ensina que há potencial para uma política radical e popular. Inicialmente, Lula baseou-se em pesquisas que indicavam que o povo acreditava que o Estado deveria intervir nas questões sociais e econômicas, mas sem rupturas radicais. Essa foi a justificativa para a elaboração mais sofisticada do que se conhece como lulismo. O ponto para o qual quero chamar a atenção é que o bolsonarismo está mobilizando populações com uma agenda radical. O problema não é o radicalismo; a chave é como esse radicalismo se conecta com a realidade das pessoas. Existe um potencial aí.

Segundo comentário: as recentes rebeliões na América do Sul, inclusive em junho de 2013, nos apontam para um dilema: tivemos rebeliões muito radicais na Colômbia, no Peru, no Chile, até mesmo no Paraguai durante a pandemia, que também são rebeliões contra as formas políticas de progressismo. Isso nos ajuda a entender por que Verónika Mendoza não venceu no Peru, por exemplo. Mas o drama é que, quando as ruas voltam a se esvaziar, a melhor ideia política que temos hoje no continente é convocar uma Constituinte e eleger outro presidente. Há uma falta de imaginação política coletiva. Não é o problema de um determinado país, ou de uma pessoa específica. Se no século XX tínhamos como horizonte a revolução para a tomada do Estado, a transição do capitalismo para o comunismo, que seria o socialismo, hoje esse imaginário não mobiliza mais as massas, porque já se tornou conhecido todo o problema do socialismo estatista etc. Mas a questão permanece em aberto quanto ao que colocamos em seu lugar. Se isso não foi bom como um sonho, se mesmo o stalinismo foi para muitos um pesadelo, o que colocamos no lugar do sonho? É um drama mundial. As rebeliões estão lá, a raiva está lá, as pessoas saem, a indignação continua. Temos o exemplo argentino do ¡Qué se vayan todos!. Quando todos forem embora, o que vamos fazer no dia seguinte? Temos que pensar, temos que inventar.

Terceiro comentário: o diagnóstico é que o Brasil e o continente têm câncer, que é uma doença muito grave. E o progressismo – ou petismo, no caso brasileiro – oferece uma aspirina: matiza efeitos e pode ser bem-vindo, o que é melhor do que alguém bater em você – como faz o Bolsonaro, acelerando a doença. Mas os problemas causados pela doença não são resolvidos. Não conhecemos a vacina contra o câncer e esse é o desafio a ser enfrentado como planeta. E aí é fundamental estar atento a tudo que confronta a lógica das mercadorias, que são como laboratórios: as ocupações ou movimentos – como em junho de 2013 – pelo transporte público gratuito colocam o usufruto (ou o valor de uso) antes da mercadoria (valor de troca). Também aqueles que enfrentam a lógica da individualidade e não do pensamento. Porque a atual polarização no Brasil entre lulismo e bolsonarismo é funcional de um lado e de outro. A oposição entre Coca-Cola e Pepsi não tinha como objetivo que a pessoa consumisse uma ou outra. O objetivo era acabar com as alternativas. É polarizado de forma messiânica e certas figuras são projetadas como super-heróis, o que é uma forma de infantilizar o povo brasileiro, mas também de preparar futuras frustrações. Em que se traduzia o peso da frustração com o petismo? Na frustração da Nova República.

A pergunta que eu deixo é: se Lula vencer, o que acontecerá com o Brasil em quatro ou cinco anos, quando se descobrir que seu governo não conseguiu resolver nenhum dos problemas importantes da população? Mas a espiral continua. O Brasil de 2023 é muito diferente do de 2003, quando Lula venceu pela primeira vez. Podemos tomar aspirina, mas temos que trabalhar duro pela vacina. A vacina exige a superação dessa forma social produzida pelo Bolsonaro.

Esta entrevista foi realizada no âmbito do projeto “A situação brasileira entre o passado e o futuro”, promovido pelo Centro Cultural de Cooperação Floreal Gorini, em Buenos Aires, em junho de 2022.