Por Camila Moreno

Publicado no Outras Palavras

No início de 2015, acompanhei Ulrich Brand em um tour por algumas universidades na China (Pequim, Wuhan e Xangai) para debater e comentar suas ideias de transformação socioecológica e “modo de vida imperial”. O objetivo era fazer um intercâmbio de visões e perspectivas sobre esses conceitos com os chineses, em interlocução com a ideia de “civilização ecológica” (shentai wenming), trazendo os desafios colocados para a Europa e para o Brasil e a América Latina. Os latino-americanos havíamos recém-experimentado o boom de exportação de commodities e seus impactos ambientais, traduzidos também como novas lutas sociais a partir da contestação da ênfase no extrativismo, da acelerada reprimarização da economia e da aposta dos governos progressistas em políticas de inclusão pelo consumo, bancarização e endividamento pessoal.

A ideia de construção de uma “civilização ecológica” recupera elementos da tradição milenar e da filosofia confucionista, bem como das reflexões recentes sobre o tema ambiental. A partir de 2007, a construção da “civilização ecológica” é apresentada por Xi Jinping, presidente da China desde 2013, como parte importante de seu pensamento sobre o socialismo com características chinesas, e o tema foi transformado em política de Estado, incorporado à Constituição do Partido Comunista da China em 2012 e à Constituição do país em 2018. Além de um slogan político fundamental para compreender a modernização ecológica em curso na China — apontada como vilã da poluição global e vórtice voraz da demanda por matérias-primas (o país compra hoje mais de 60% de toda a soja brasileira) —, constitui a visão oficial do protagonismo que os chineses querem alcançar na agenda ambiental internacional e de seu futuro global — uma visão de desenvolvimento sustentável “com características chinesas”. O que a China entende como construção de uma “civilização ecológica” é um debate de extrema relevância e atualidade, pois, além de nortear a conversão verde no âmbito doméstico — e o quanto esta se distingue, ou não, dos mecanismos de mercado neoliberais para o meio ambiente —, será internalizada na Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Inniative, antes chamada One Belt One Road), a ambiciosa estratégia geopolítica da China para o século XXI. Cerca de 125 países já firmaram acordos e documentos de cooperação para integrar a iniciativa. O nome é uma referência à Rota da Seda, aberta para o comércio com o Ocidente em 130 a.C. e utilizada até 1453, quando foi fechada pelo Império Otomano em boicote ao comércio com a China.

Em 2015, os debates tiveram a participação de professores, pesquisadores e estudantes da produção intelectual de autores do chamado “marxismo ecológico”, um campo de reflexão que vem se consolidando no Ocidente ao longo das duas últimas décadas. Esses estudos abordam a dimensão essencialmente política da questão ambiental e ecológica a partir de leituras contemporâneas de Marx, organizadas em torno da compreensão “metabólica” da interação entre natureza e sociedade, na qual o capitalismo operaria uma ruptura primordial, e vem informando, por exemplo, o campo de construção de propostas do ecossocialismo.

Em determinado momento, em um dos debates, um estudante chinês interveio candidamente com a seguinte pergunta: “Qual é, afinal, o problema com o império?”. Em seguida, afirmou, de maneira serena, convicta e discretamente orgulhosa: “A China é um império, um bom império”. Seguiram-se olhares de aprovação, até mesmo de alívio, por deixar esse entendimento bem claro para nós, os ocidentais.

***

Oficialmente, a China não é um império desde 1911, mas o foi por mais de dois mil anos. Foi o império mais duradouro na história: teve início em 221 a.C., com Qin, que unificou pela primeira vez toda a China e tornou-se o primeiro imperador. Em contraste, embora a República Romana já existisse desde 509 a.C., o Império Romano foi fundado quando Augusto se autoproclamou o primeiro imperador de Roma, em 31 a.C., e durou até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, com a deposição do imperador Rômulo Augusto, tendo ainda persistido até 1453 no Oriente, quando se dá a queda de Constantinopla, antiga Bizâncio e atual Istambul, cidade localizada na Turquia.

Assim como a China, ao longo da história existiram vários impérios, que variaram enormemente em extensão territorial, duração, poder e propósito, lançando mão de diferentes estratégias para legitimar e perpetuar seu domínio, como, por exemplo, a fusão do Império Romano com o cristianismo. Entre outros impérios do mundo antigo, podemos mencionar as dinastias do Egito, os impérios Babilônico (Caldeu), Assírio, dos Hunos, de Mali, dos Zulus, Asteca, Inca, Mongol, para mencionar alguns.

De fato, a ideia de império e as percepções sobre em que consistiram os processos imperiais foram bastante diversas. No caso do Brasil, nossa filiação civilizacional está enraizada no mundo ibérico, em todo o seu escopo, Atlântico e Transatlântico. Somos um país constituído a partir do Império Português, distinto e com nuances importantes, ainda que intrinsecamente articulado ao Império Britânico.

A partir da experiência forjada pelo Império Romano, a “ideia de império” como esperança universalista-imperialista nunca feneceu completamente na Europa, tendo persistido ao longo dos séculos e alcançado o mundo moderno. No Natal do ano 800, quando o papa Leão III coroou Carlos Magno imperador, deu-se a primeira renovação do Império Romano enquanto aspiração de uma ordem mundial universal: cristã e ditada a partir de Roma. Afinal, em sua diversidade, o mundo pagão era visto como incapaz de estabelecer uma ordem moral para este mundo. Embora o império de Carlos Magno tenha morrido com ele, foi bem-sucedido em reviver na memória coletiva o fantasma da ideia imperial no início do que viria a ser o período de formação das monarquias nacionais e da constituição da Europa moderna, e que se fez sentir, bem mais tarde, na percepção de continuidade e conforto psicológico que a ideia de universalidade imperial representava com Carlos v, como se este fosse um novo Carlos Magno.

No decurso desse longo período, apesar de fluida, a ideia imperial foi forte o suficiente para alimentar a imaginação, mover corações e mentes. Enquanto evocação de uma unidade espiritual e de pertencimento, irá sobreviver por séculos no imaginário europeu como uma fantasmagoria poderosa, fundamentando a raiz da insistência competitiva na tentativa de recompor “o” império ao longo da conformação do mundo colonial. Cabe frisar que, para além da Europa, essa ideia terá reflexos também no mundo político das Américas, por exemplo, com a criação do Império do Brasil (1822-1889).

A construção do sistema mundo através do comércio internacional se deu na vigência de sociedades mercantis, no contexto de surgimento do moderno sistema internacional, com a criação dos primeiros Estados nacionais na Europa, em um cenário onde havia diferentes versões de “império” em disputa.

Como se traduziram as concorrentes pretensões universalistas imperialistas? O que garantiu a predominância de uma forma sobre as outras e qual a lógica por trás das experiências que se tornaram hegemônicas? De que forma uma experiência particular de império — a britânica — tornou-se a mais exitosa na história, no sentido de que, no seu apogeu, no início do século XX, detinha sob seu domínio um quarto da população mundial e um quinto das terras emersas do planeta, fora seu poderio como potência marítima no controle dos mares?

Uma lição do diálogo com os amigos chineses marxistas que me parece relevante considerar é que, até mesmo para pensar a ideia de “império”, pode-se incorrer em certo “imperialismo epistemológico”: matrizes de pensamento europeias, profundamente enraizadas ainda hoje no século XIX e em leituras anglo-saxãs do mundo, seguem influenciando nossos esquemas de leitura e interpretação da realidade. É nesse sentido, por exemplo, que na América Latina há duas décadas emergiu um debate sobre a “colonialidade” — distinta do colonialismo — e que nos fala dos efeitos deste na constituição de uma subjetividade, de forjar um modo de ser, estar e perceber-se no mundo. Esta é uma lente crucial para colocar em questão a colonialidade do poder e do saber, qualificar dinâmicas e entender processos de importação de esquemas de pensamento que internalizam e perpetuam nosso modo de pensar. De maneira análoga, a importação do modo de vida imperial, e a aspiração a este como objetivo universal, perpetua relações e poderes imperiais.

***

No campo político das forças de esquerda, o “imperialismo” se consolidou como uma dimensão estrutural para compreender e dar nome às forças que forjam e dão sentido à história. Desde o auge do Império Britânico até sua substituição pela hegemonia do dólar e o poderio militar dos Estados Unidos a partir do sistema internacional estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, pensar, articular e disputar projetos políticos nacionais e soberanos se faz não no vácuo, mas sempre em relação às estratégias imperialistas.

Na tradição marxista, a elaboração teórica e o debate político sobre o imperialismo impuseram-se em função de seu sentido prático — e incontornável — na compreensão do desenvolvimento do capitalismo, nas relações internacionais e nos desafios e limites aos projetos dos Estados nacionais. Nessa perspectiva, para o pensar e agir à esquerda, o imperialismo e sua superação seriam constitutivos do horizonte de lutas e da definição de estratégias. Ciente do longo histórico, da profundidade e da extensa tradição teórica desse debate, este livro não pretende debater o tema do “imperialismo” nessa chave.

Na seção “Sobre o valor de uso do conceito” (p. 118) do modo de vida imperial, os autores deixam isso claro ao chamar a atenção para as contradições das “políticas neoimperiais” sobre os recursos naturais: em um contexto de politização global das questões ambientais, atentam que tais políticas não são promovidas “apenas pelas relações dominantes de forças, instituições e grupos de interesse, mas também pelo modo de vida hegemônico”.

No entanto, isso não significa, de maneira nenhuma, que queremos enfraquecer a própria ideia de imperialismo com o conceito do modo de vida imperial. Pelo contrário: a intenção é lançar luz ao entrincheiramento hegemônico da política imperialista nas práticas e percepções cotidianas, especialmente nas classes média e alta das sociedades do Norte global.

A provocação do texto é iluminar a perspectiva através da qual há uma forma de ser imperial — uma “internalização” de um modo de vida — que se apresenta como aspiração universal e que serve para naturalizar e justificar as políticas “neoimperiais”, e que não são percebidas pela maioria como tal.

Ulrich Brand costuma falar, ironicamente, do “direito humano ao Schnitzel”, um bife de porco à milanesa, típico das culinárias alemã e austríaca. Traduzida para a realidade brasileira, a provocação seria o equivalente a uma espécie de “direito humano ao churrasco de picanha”. Lembremos que os porcos da Europa são em grande parte alimentados com a soja brasileira, ou seja, a manutenção e garantia do direito ao Schnitzel alemão depende do agronegócio brasileiro — e do Cerrado e da Amazônia. Quantos hábitos cotidianos, tão arraigados e constitutivos do modo de vida imperial nos países desenvolvidos, tais como o consumo de café, chá, banana, açúcar, chocolate, tabaco, todos produtos originários do comércio colonial; a fast-fashion calcada nas monoculturas de algodão (e uso da água) nos países tropicais; o pujante setor de entregas e comércio eletrônico que depende massivamente de celulose para embalagens e os milhões de hectares de monoculturas de eucalipto (e água) nos países destinados a prover essas matérias-primas?

Talvez um dos processos mais brutais e violentos da globalização foi a forma como ela acelerou a padronização das dietas ao redor do mundo, com a imposição e normalização de produtos ultraprocessados e controlados pelo regime alimentar das corporações, em detrimento dos produtos locais e da identidade cultural das populações relacionadas aos alimentos e às tradições culinárias.

Para a realidade brasileira, a indústria de proteína está na raiz de dinâmicas de grilagem de terras, desmatamento, monoculturas de transgênicos e uso de agrotóxicos em larga escala para a produção de ração e sua conversão em carnes para prover o mercado global. Essas dinâmicas vêm se expandindo violentamente sobre ecossistemas e modos de vida, e são alavancadas graças a crescentes investimentos de fundos de pensão, do capital financeiro e especulativo, que através de investimentos no agro impulsiona e consolida estratégias de macrologística e controle efetivo de recursos naturais e territórios destinados a servir de corredores de exportação, hipotecando as possibilidades de construção de alternativas e excluindo modos de vida que não sejam subordinados aos desígnios impostos de fora.

Como diria José Bové, liderança da Via Campesina, que há duas décadas encabeçou protestos que envolveram o desmonte de filiais da rede de fast-food McDonald’s na França, “comer é um ato profundamente político, pois pelo menos três vezes ao dia escolhemos e decidimos levar à boca o mundo que queremos”. Assim, nossas dietas e hábitos de consumo entrincheirados no nosso modo de vida, arraigados na repetição de gestos banais e cotidianos, estão empapados em relações de poder.

***

O modo de vida imperial é um conceito provocativo para que o leitor reflita sobre como se produz e reproduz o nosso modo de vida, materializado no que comemos, no que vestimos, em como nos transportamos. Para além de preocupações de “consumo consciente”, oferece a possibilidade de pensarmos sobre todos os hábitos cotidianos e sua repetição irrefletida, uma forma de ser e de estar no mundo transmitida como ideal universal, mas que foi construída e se mantém sobre padrões insustentáveis.

As aspirações vagas de um sentido único da história, traduzidas nos motes do progresso e do desenvolvimento de um único modo de ser, são fruto da modernidade ocidental, construída sobre um lastro colonial e que, para continuar se reproduzindo, depende do aprofundamento das lógicas imperiais, da exclusão e do aprofundamento das desigualdades.

Afinado com o espírito do tempo e da cidadania dos consumidores, um dos pontos fortes do discurso do capitalismo verde e consciente é a ênfase em apostar na “transparência” das cadeias globais de valor. O fetiche de que inovações tecnológicas como o blockchain possam oferecer a rastreabilidade absoluta e permitir assim cadeias de consumo puras, livres do desmatamento (ilegal), neutras em carbono, sem trabalho infantil, com “impacto” socioambiental positivo etc. À medida que o sistema se esforça em usar tecnologia para absolver nossos pecados climáticos (oferecendo neutralizações e compensações de carbono, por exemplo) e vender a possibilidade de um consumo e de um modo de vida livres de culpa, o que vemos se estabelecer na prática é a disseminação e a naturalização de novas ferramentas de vigilância digital e do capitalismo de plataforma sobre todos os espaços da Terra. E as formas como as atuais ferramentas tecnológicas atualizam e ressignificam as estratégias imperiais já é tema para outra conversa.

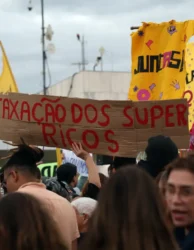

A bem-vinda discussão sobre o “modo de vida imperial” não se destina a desviar o foco do imperialismo, mas a oferecer uma lente para enfrentá-lo também na trincheira dos hábitos cotidianos e na reinvenção da diversidade de modos de vida como parte essencial da luta política.